Historia completa del Museo Rodin

Del espíritu de taller de Rodin a un museo en diálogo con la luz, la naturaleza y el tiempo.

Tabla de contenidos

Auguste Rodin: vida y legado

Auguste Rodin (1840–1917) persiguió la escultura con una intensidad que volvió viva la materia. Figuras que respiran, se tensan, dudan — como captadas a mitad del gesto, a mitad del pensamiento. Tras años de rechazo, forjó un lenguaje de superficies quebradas y cuerpos recompuestos que sacudió el academicismo y habló a la modernidad.

Al final de su vida, imaginó un hogar duradero para su arte. En 1916 donó obras, colecciones y archivos al Estado francés con la condición de crear un museo en el Hôtel Biron. Más que un legado: una manera de encontrarse con la escultura — con tiempo, luz y empatía.

Hôtel Biron: una casa hecha museo

Construido en el siglo XVIII, el Hôtel Biron tuvo diversos usos antes de convertirse en refugio de artistas a inicios del XX. Rodin alquiló habitaciones; poetas y pintores hallaron inspiración en sus grandes ventanas, parqué y el jardín que amortigua la ciudad.

El Estado aceptó el legado en 1916 y en 1919 abrió el museo. Cuidadas restauraciones preservaron la luminosidad de la mansión mejorando la conservación. Hoy es doméstico y ceremonial — un salón para la escultura, un escenario íntimo para bronce y mármol.

Del taller al jardín: filosofía expositiva

La filosofía del museo prolonga el taller: mostrar proceso junto a obra maestra. Yesos, estados sucesivos y manos fragmentarias conviven con mármoles acabados. Fuera, los bronces dialogan con viento y luz.

Esta mezcla interior‑exterior es deliberada. La escultura aquí no solo se ve, se siente en espacio y tiempo — texturas que se calientan al sol, contornos que eligen la sombra, y el recorrido del visitante como parte de la obra.

Obras maestras: Pensador, Beso y Puertas

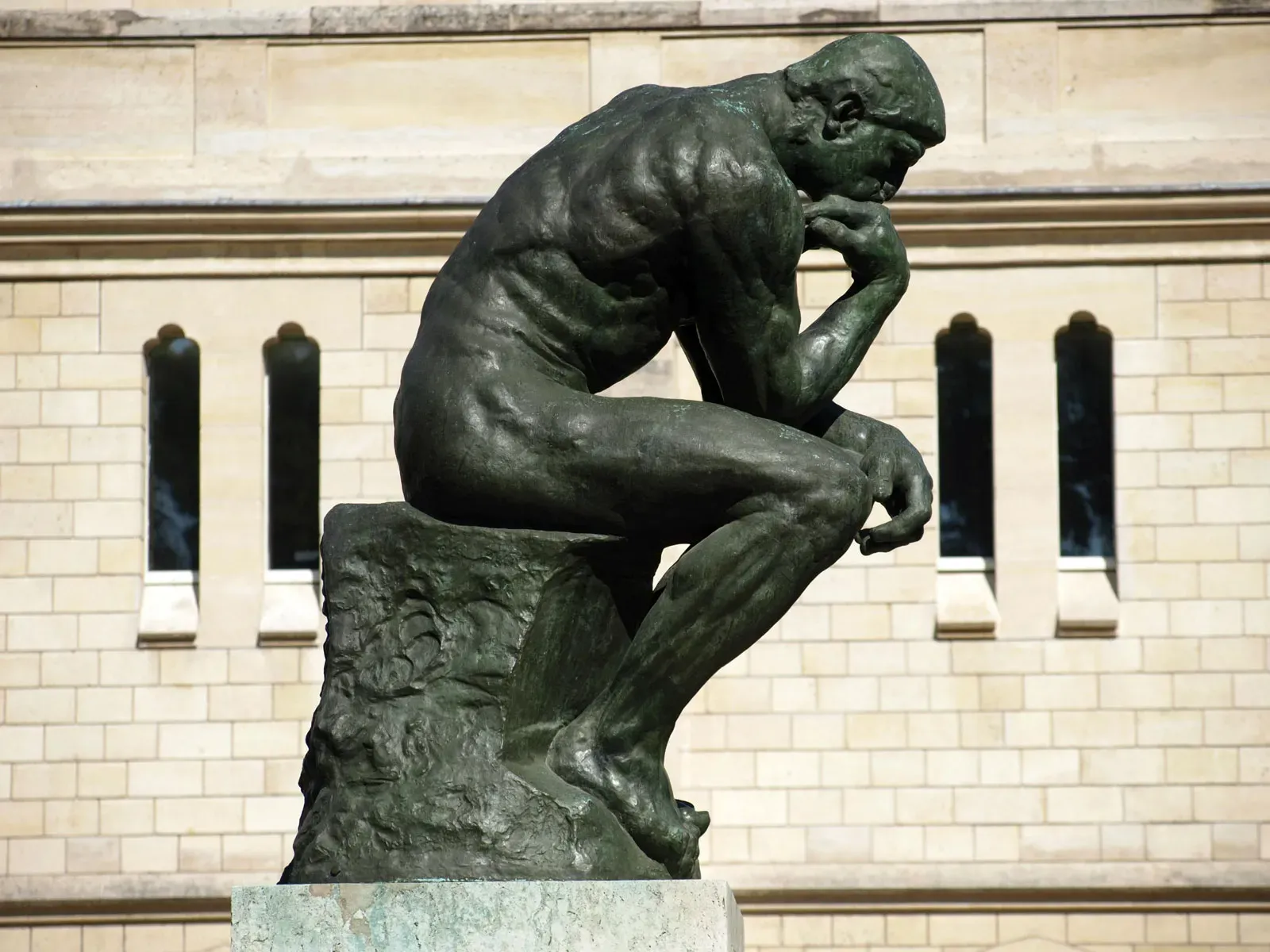

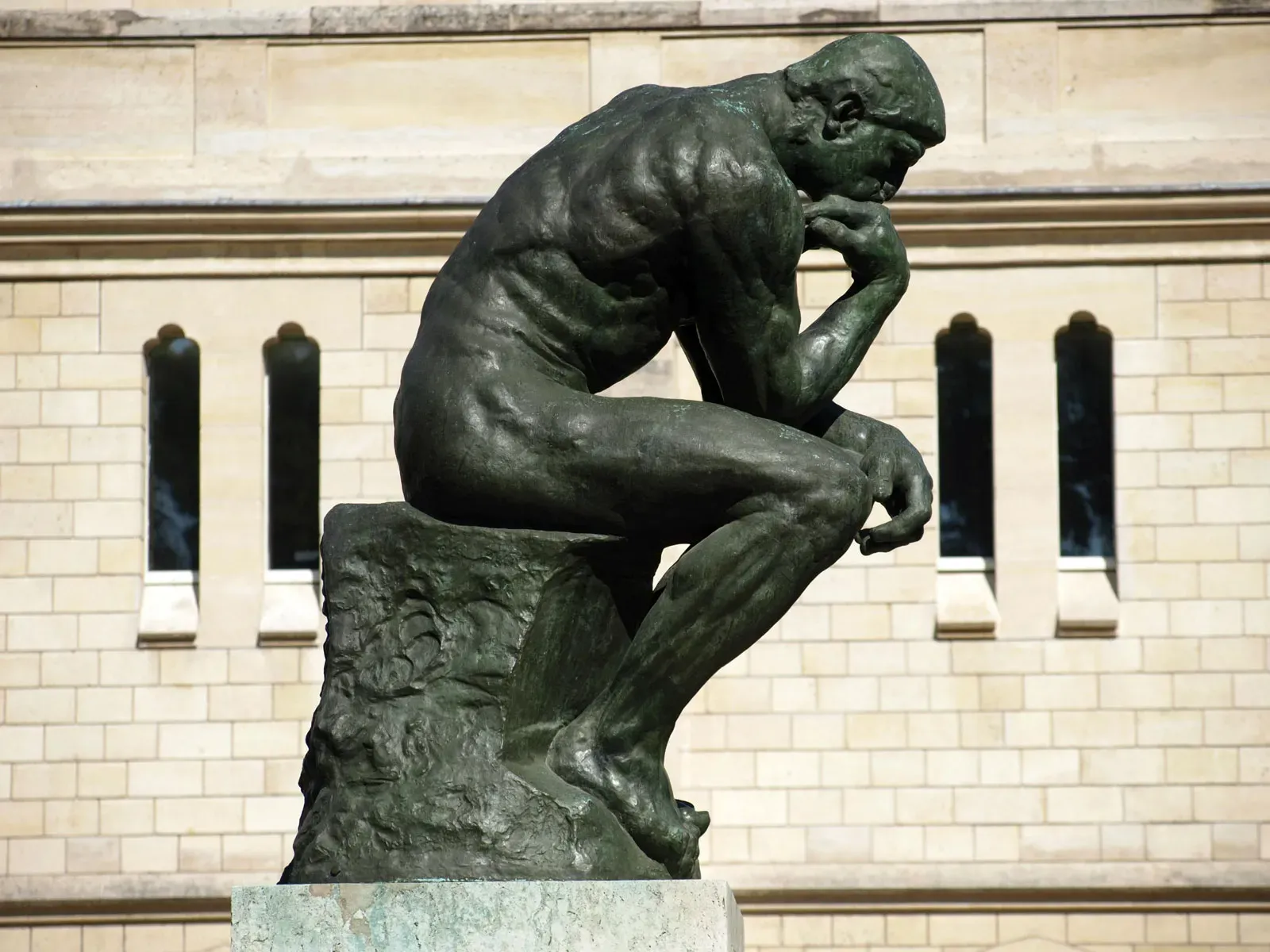

Pocas piezas atraen tanto como Las Puertas del Infierno, un umbral denso de figuras que sueñan, caen y se repliegan. Cerca, El Pensador concentra la tensión del pensamiento en bronce. El Beso, en cambio, aquieta la sala: dos cuerpos ideales y humanos, tiernos y monumentales.

Orbitan retratos y monumentos — Los Burgueses de Calais, el Balzac — que muestran la empatía de Rodin por la presencia. Sus sujetos no posan: llegan, con gravedad, fisura y dignidad.

Camille Claudel: diálogo y distancia

Camille Claudel (1864–1943) se alza junto a Rodin como artista de feroz originalidad. Su colaboración fue intensa — profesional, emocional, artística — y sus esculturas revelan una ligereza y agudeza psicológica propias.

El museo reconoce esta historia compartida presentando a Claudel en diálogo con Rodin. Ese diálogo amplía la mirada sobre la época y reconfigura la idea de ‘genio’.

Fundición, yesos y autenticidad

Rodin autorizó varias fundiciones de ciertos bronces; muchas se completaron póstumamente dentro de límites estrictos. Marcas, ediciones y pátinas forman parte de la historia de la obra.

Los yesos también tienen autoridad: muestran cambios de idea, energía de las manos y andamiajes bajo la pose. Frente a un yeso, el pensamiento se vuelve visible.

Públicos, educación y montajes

Exposiciones que rotan, nuevas investigaciones: el museo ajusta el montaje para revelar conexiones inesperadas — entre retratos y fragmentos, formas antiguas y gesto moderno.

Familias que siguen las formas en el jardín; estudiantes que dibujan manos y torsos; habituales que vuelven por la luz de la tarde: el museo crece afinando la atención.

El museo en tiempos de guerra

A lo largo de las convulsiones del siglo XX, el Hôtel Biron y sus colecciones necesitaron vigilancia y cuidado. Los años de guerra trajeron límites, protección y una salvaguarda silenciosa.

Permanece la convicción de que el arte ancla la memoria. La posguerra reafirmó la misión: mantener las obras de Rodin presentes, estudiadas y accesibles a un público transformado.

Rodin en la cultura popular

De las postales al cine, las siluetas de Rodin — la cabeza inclinada del Pensador, el abrazo del Beso — forman parte de la cultura visual.

Artistas, diseñadores y cineastas toman estas formas para nuevas preguntas sobre cuerpo y emoción. El museo ofrece la autoridad serena de los originales.

Visitar hoy

La visita fluye entre jardín y mansión. Senderos abren vistas; salas concentran la atención. Bancos invitan a pausas; ventanas enmarcan un bronce contra los árboles.

Mejoras discretas — clima, luz, accesibilidad — sostienen el arte sin romper el hechizo del lugar. Sigue sintiéndose la casa de un artista, compartida con la ciudad.

Conservación y planes futuros

La escultura requiere cuidados: pátinas, limpiezas, revisión de estructuras internas. Se equilibra estabilidad y respeto por los acabados históricos.

Los planes futuros continúan esta custodia — más investigación, montajes refinados y un jardín vivo donde luz y bronce sigan conversando.

Lugares cercanos en París

Los Inválidos están al lado; el Museo de Orsay se alcanza con un paseo agradable por el Sena. Más al oeste, la Torre Eiffel contrasta con la intimidad del jardín.

Tras la visita, detente en cafés y librerías del barrio — es un rincón de París que premia las tardes sin prisa.

Relevancia cultural y nacional

El Museo Rodin es más que una colección: es testimonio de cómo el legado de un artista puede nutrir la vida pública — invitando a la reflexión, al cuidado y al gozo de mirar.

Aquí la escultura se encuentra con el clima y la ciudad halla un respiro. Ese equilibrio — entre intensidad y calma — es la promesa discreta del museo.

Tabla de contenidos

Auguste Rodin: vida y legado

Auguste Rodin (1840–1917) persiguió la escultura con una intensidad que volvió viva la materia. Figuras que respiran, se tensan, dudan — como captadas a mitad del gesto, a mitad del pensamiento. Tras años de rechazo, forjó un lenguaje de superficies quebradas y cuerpos recompuestos que sacudió el academicismo y habló a la modernidad.

Al final de su vida, imaginó un hogar duradero para su arte. En 1916 donó obras, colecciones y archivos al Estado francés con la condición de crear un museo en el Hôtel Biron. Más que un legado: una manera de encontrarse con la escultura — con tiempo, luz y empatía.

Hôtel Biron: una casa hecha museo

Construido en el siglo XVIII, el Hôtel Biron tuvo diversos usos antes de convertirse en refugio de artistas a inicios del XX. Rodin alquiló habitaciones; poetas y pintores hallaron inspiración en sus grandes ventanas, parqué y el jardín que amortigua la ciudad.

El Estado aceptó el legado en 1916 y en 1919 abrió el museo. Cuidadas restauraciones preservaron la luminosidad de la mansión mejorando la conservación. Hoy es doméstico y ceremonial — un salón para la escultura, un escenario íntimo para bronce y mármol.

Del taller al jardín: filosofía expositiva

La filosofía del museo prolonga el taller: mostrar proceso junto a obra maestra. Yesos, estados sucesivos y manos fragmentarias conviven con mármoles acabados. Fuera, los bronces dialogan con viento y luz.

Esta mezcla interior‑exterior es deliberada. La escultura aquí no solo se ve, se siente en espacio y tiempo — texturas que se calientan al sol, contornos que eligen la sombra, y el recorrido del visitante como parte de la obra.

Obras maestras: Pensador, Beso y Puertas

Pocas piezas atraen tanto como Las Puertas del Infierno, un umbral denso de figuras que sueñan, caen y se repliegan. Cerca, El Pensador concentra la tensión del pensamiento en bronce. El Beso, en cambio, aquieta la sala: dos cuerpos ideales y humanos, tiernos y monumentales.

Orbitan retratos y monumentos — Los Burgueses de Calais, el Balzac — que muestran la empatía de Rodin por la presencia. Sus sujetos no posan: llegan, con gravedad, fisura y dignidad.

Camille Claudel: diálogo y distancia

Camille Claudel (1864–1943) se alza junto a Rodin como artista de feroz originalidad. Su colaboración fue intensa — profesional, emocional, artística — y sus esculturas revelan una ligereza y agudeza psicológica propias.

El museo reconoce esta historia compartida presentando a Claudel en diálogo con Rodin. Ese diálogo amplía la mirada sobre la época y reconfigura la idea de ‘genio’.

Fundición, yesos y autenticidad

Rodin autorizó varias fundiciones de ciertos bronces; muchas se completaron póstumamente dentro de límites estrictos. Marcas, ediciones y pátinas forman parte de la historia de la obra.

Los yesos también tienen autoridad: muestran cambios de idea, energía de las manos y andamiajes bajo la pose. Frente a un yeso, el pensamiento se vuelve visible.

Públicos, educación y montajes

Exposiciones que rotan, nuevas investigaciones: el museo ajusta el montaje para revelar conexiones inesperadas — entre retratos y fragmentos, formas antiguas y gesto moderno.

Familias que siguen las formas en el jardín; estudiantes que dibujan manos y torsos; habituales que vuelven por la luz de la tarde: el museo crece afinando la atención.

El museo en tiempos de guerra

A lo largo de las convulsiones del siglo XX, el Hôtel Biron y sus colecciones necesitaron vigilancia y cuidado. Los años de guerra trajeron límites, protección y una salvaguarda silenciosa.

Permanece la convicción de que el arte ancla la memoria. La posguerra reafirmó la misión: mantener las obras de Rodin presentes, estudiadas y accesibles a un público transformado.

Rodin en la cultura popular

De las postales al cine, las siluetas de Rodin — la cabeza inclinada del Pensador, el abrazo del Beso — forman parte de la cultura visual.

Artistas, diseñadores y cineastas toman estas formas para nuevas preguntas sobre cuerpo y emoción. El museo ofrece la autoridad serena de los originales.

Visitar hoy

La visita fluye entre jardín y mansión. Senderos abren vistas; salas concentran la atención. Bancos invitan a pausas; ventanas enmarcan un bronce contra los árboles.

Mejoras discretas — clima, luz, accesibilidad — sostienen el arte sin romper el hechizo del lugar. Sigue sintiéndose la casa de un artista, compartida con la ciudad.

Conservación y planes futuros

La escultura requiere cuidados: pátinas, limpiezas, revisión de estructuras internas. Se equilibra estabilidad y respeto por los acabados históricos.

Los planes futuros continúan esta custodia — más investigación, montajes refinados y un jardín vivo donde luz y bronce sigan conversando.

Lugares cercanos en París

Los Inválidos están al lado; el Museo de Orsay se alcanza con un paseo agradable por el Sena. Más al oeste, la Torre Eiffel contrasta con la intimidad del jardín.

Tras la visita, detente en cafés y librerías del barrio — es un rincón de París que premia las tardes sin prisa.

Relevancia cultural y nacional

El Museo Rodin es más que una colección: es testimonio de cómo el legado de un artista puede nutrir la vida pública — invitando a la reflexión, al cuidado y al gozo de mirar.

Aquí la escultura se encuentra con el clima y la ciudad halla un respiro. Ese equilibrio — entre intensidad y calma — es la promesa discreta del museo.